君润宜保

君润宜保

一条晨跑的街道,一位年轻的女子,一场没有预警的倒地。这不是电影的桥段,而是杭州真实发生的事。

33岁的年纪,本应是生命中最充盈的一段时光,却在一个酷热的早晨戛然而止。

消息一出,老年人微信群里炸了锅。

有人感叹年纪轻轻,怎就扛不住酷暑;有人皱着眉头嘀咕,跑步不是对身体好吗?

这事儿,说到底,还真不是“谁身体好谁就能跑”的事。

跑步,尤其是高温天气下的晨跑,不是一句“锻炼身体”就能概括的。

它背后的健康风险,不仅仅年轻人中老年人更该明白。因为中暑这事儿,不挑年纪,也不挑职业,只挑“你知不知道它的厉害”。

倒下的不是她一个人,只是她的故事被媒体报道。而我们身边,或许也有不少人,正在悄悄靠近这条危险的红线。

我在门诊见过太多因为高温晕倒、脱水、甚至热射病的患者。

有人躺在病床上还念叨:“我就溜达两圈,怎么就中暑了?”这不是个案,而是一个普遍被忽视的健康盲点。

杭州,七月,太阳像被打了鸡血,每天一早,就开始烤人。33岁的女子倒下的那天,气象台发布了红色高温预警,地面温度接近60度。

可她,依旧穿着运动装,跑步鞋,耳机塞着音乐,照常出门跑步。她也许从没想过,这一跑,跑出了生命的险境。

中暑,不是你口渴了喝口水就能缓解的事。它分为轻中重度,最严重的叫热射病。这时候,人的体温可以飙到40度以上,身体像个失控的锅炉,连大脑也会“宕机”。

意识模糊、昏迷、甚至多器官衰竭接踵而至。很多人以为君润宜保,热射病是老人才会得的。

其实不然,年轻人得了,往往更快更猛,因为他们更容易忽略身体发出的警告信号。

很多人喜欢晨跑,说空气好,阳光好,锻炼效果好。可他们忘了,高温天的清晨,哪怕太阳还没出来,地面已经像铁板烧,热气蹿升,湿度高得像蒸笼。

人在这个环境下跑步,汗液蒸发变慢,体温散不出去,身体内部就像一个被焖住的压力锅,随时可能“爆炸”。

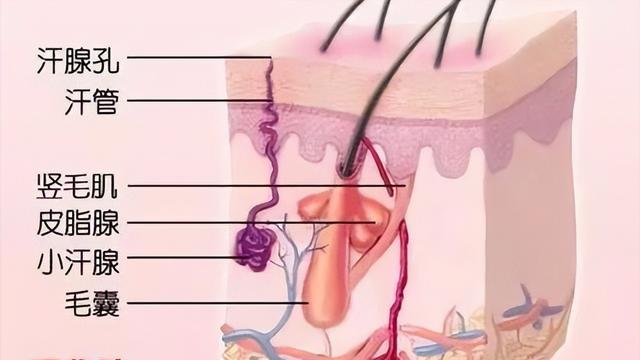

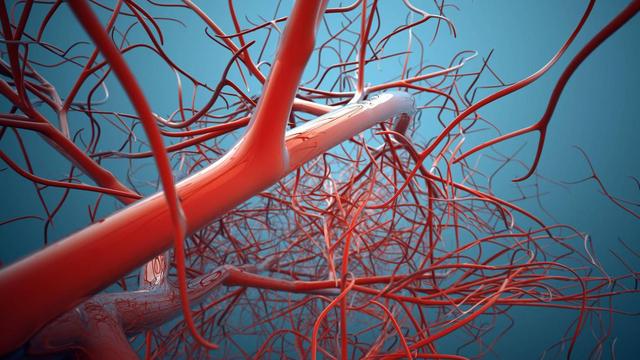

尤其是中老年人,身体的体温调节机制本就比年轻人慢,血管弹性差,汗腺功能下降。一旦剧烈运动,心脏负担加重,血压波动,脑供血不足,很容易出现头晕、胸闷、甚至晕厥。

有时候,跌倒不是因为腿软,而是因为身体已经发出“我撑不住了”的信号,只是没人听懂。

我有个68岁的老病人,前几天也坚持去晨练。他说:“我早上不出去动动,浑身不舒服。”我问他,你知道今天有高温预警吗?他摆摆手:“我不怕热。”我笑了笑说:“你不怕热,可你的血管怕啊。”

这不是开玩笑。血压在高温天变化更快,尤其是清晨,人体交感神经兴奋,心率快,血压容易波动。你一跑步,心脏一加速,血管一收缩,危险就悄悄逼近了。

很多中老年人有基础病,比如高血压、糖尿病,本就不该在高温时段外出剧烈运动。

运动强度不是越大越好。很多人有种“运动等于出汗,出得越多越好”的迷信。出汗多了,电解质丢失,血液变稠,心脏供血更困难。

不少中老年人晨跑完回家,反倒觉得头晕、乏力、胸口闷,那不是锻炼的效果,是身体在报警。

从心理学角度来说,很多中老年人有一种“我要健康,就得运动”的执念。他们把运动当成了药,按时按量执行。但身体不是机器,不是你今天跑三公里,明天就能保证不生病。

适度运动才是关键,尤其是在极端天气下,更要听身体的“脾气”。

社会学上也有个有趣的现象,叫“健身焦虑”。在朋友圈晒步数、比谁跑得多,成了一种社交压力。你不动,人家笑你懒;你动得太多,身体笑你傻。

尤其是一些社区健身群,群里每天比谁早起、谁跑得远,卷得不行。可健康从来不是靠拼的,它讲的是智慧,是节制,是知进退。

那位杭州女子的悲剧,也许正是这种“健康焦虑”的缩影。

她不是不在乎身体,而是太在乎,以至于忽略了最基本的判断。

她不是不怕热,而是高估了自己的身体。她不是不小心,而是对“高温+运动”这组公式的威力,一无所知。

在临床上,我最怕听到一句话:“我一直这样做,也没出事。”这就像开车从不系安全带的人说:“我开了十年车,没出过事。”可一旦出事,就可能是致命的。

防暑降温不是一句口号,而是一种生活习惯。高温天,尽量选择室内锻炼,比如在家做柔韧性训练,或者去空调健身房走走缓坡。

早起锻炼也要选对时间,太阳出来前的那段“魔鬼时间”,其实并不适合高龄人群活动。穿轻薄透气的衣服,戴帽子、带水杯,不是讲究,是自保。

我还想说一句,有些人倒下,不是因为跑得太远,是因为不肯停下来。

有时候,身体需要的不是运动,而是休息。

健康,从来都不是一场冲刺,而是一场马拉松。你得跑得久,而不是跑得快。

送大家一句话:“最好的锻炼,是知道什么时候该动,什么时候该停。”

愿我们每一个人,在追求健康的路上,都别跑得太快,忘了回头看看自己的影子还在不在。

那你呢?今天这个温度,你还打算出门跑步吗?

参考文献: [1]国家卫生健康委员会.(2023).高温天气健康提示指南.北京:中国疾病预防控制中心出版部. [2]中国老年学和老年医学学会.(2022).中老年人科学健身指南.北京:人民卫生出版社. [3]中国气象局.(2024).夏季高温气象与人体健康关系研究报告.北京:气象出版社.声明:本文内容根据权威医学资料及作者个人观点撰写,仅用于健康科普,不构成任何医学建议,若有身体不适,请及时就医。喜欢的朋友可以关注一下,每天分享健康小知识,做您的线上专属医师。

方道配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。